中国文字博物馆工作人员在中国石油大学与留学生合影。

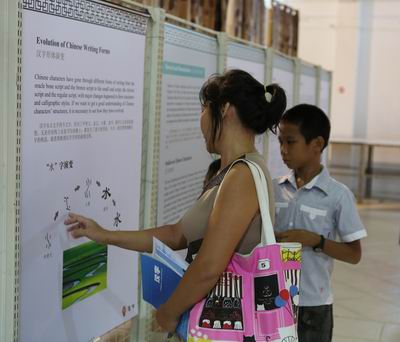

一位华裔母亲正在教孩子学习汉字。

书法家与斯里兰卡学生写下“你好”二字。

“汉字”泰国展现场。

核心提示

“汉字文化博大精深,具有超越时空、跨越国界的恒久美丽。‘汉字’巡展加深了中国与其他国家民众之间的相互理解与认识,同时也为国人奉上一道丰富多彩的文化大餐……”这是安阳市委书记丁巍,市委副书记、市长马林青为10月刚刚印刷出版的中国文字博物馆系列丛书《汉字文化之旅》作序中的一段话。

“汉字”巡展是中国文字博物馆和中国人民对外友好协会联手为世人烹制的一道精美文化大餐。巡展自2012年拉开序幕以来,已先后到十余个国家及澳门、台湾等地区展出,走过上海、北京等十余个省、市、自治区,为中国汉字文化走向世界搭起了一座桥梁。

10月27日,记者走进中国文字博物馆,与你一起感受“汉字”巡展的传统文化魅力。

开启汉字世界之旅

面对面观看殷商时期甲骨片上的占卜文字,亲手抚摸司母戊鼎内壁铭文的秘密,一次性饱览汉字从甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书绵延几千年的发展流变……2013年8月13日,记述中国文字发展历程的“汉字”巡展在首都博物馆开幕,正式开启了古老中国文字艺术的世界之旅。

谈及筹办展览初衷,中国文字博物馆陈列展示部主任陈士先告诉记者,中国文字博物馆作为中国第一个以文字为主题的国家级专业博物馆,有义务承担起展示中华传统文字文化,再现中国古文明发展史,传承中华民族文化精华的责任。为了打造中国文字博物馆自己的特色展览,中国文字博物馆领导深思熟虑,与中国人民对外友好协会联合举办了“汉字”巡展。

“‘汉字’巡展以汉字的发展历程为主线,讲述汉字的起源、发展和传播轨迹,将古老文明不断焕发出的勃勃生机传扬世界,为世界各国人民提供了一个全面欣赏中华文明的机会。”陈士先介绍,“展览包括汉字的起源与发展、汉字的研究与传播、汉字的艺术与创意三大部分,各类珍贵文物120余件,包括甲骨片、青铜器等,特别是2012年入藏中国文字博物馆的‘贾伯壶’也在展览中展出。”

陈士先说,经过几次展览的洗礼,“汉字”巡展茁壮成长,巡展形式从单一的展板图片形式逐渐发展为“1+n”的丰富形式,逐步增加了馆藏书画精品展、雕版互动环节、中国传统水袖舞《中华书韵》等多种多样的展览活动。

异国涌动汉字热流

2015年4月28日下午,毛里求斯举行“汉字”巡展开幕式。回忆起当天的情况,中国文字博物馆陈列展示设计科科长王双庆依旧很激动:“当时上了年纪的侨领杨宗贵在一位书法家旁边排队等候近一个小时,只为让书法家写下他自己的名字。有人问他,为什么不写首诗或者别的什么,字越多越值钱啊。杨先生的回答是:‘我现在已经不会说汉语了,这三个字是我的中文名字,是我作为中国人的象征,我要永远保留下来。’”

今年5月4日,《人民日报》刊登了中国驻毛里求斯大使李立关于“汉字”毛里求斯展的一篇随笔。随笔中提到:“毛里求斯掀起了一轮又一轮的汉语热,学习中文和到中国留学已成为毛里求斯青年人的时尚。有朝一日到中国走走看看,用学到的汉语交几个中国朋友,是很多毛里求斯人心中最真实和质朴的想法。”

中国传统水袖舞《中华书韵》由中国文字博物馆原创,在每一次展览开幕式上都要演出。舞蹈集文字、书法、笔墨、太极等中国古典元素于一体,呈现出古典文人墨客的运笔书香,受到各国观众的热捧。舞蹈演员杨焱告诉记者,2014年7月在“汉字”曼谷展开幕式上,应观众需求,15位表演者不辞辛苦,将原本一遍的舞蹈连续跳了五遍。

在斯里兰卡,热情的中学生饶有兴趣地参观甲骨文书法作品,并向现场演示的书法家提出写毛笔字的请求。书法家傅亚成现场指导,与中学生共同写下了“你好”两个字,这不仅是一次书法学习活动,更是斯里兰卡年轻人对中国的问候。

在法国,白乐桑老人是一位爱好中国文化的法国人,能讲一口流利中国话,能写一手漂亮汉字。他作为志愿者给观展的当地人讲解汉字历史,他说:“是来自中国的展览让我有了用武之地。”

在尼泊尔、韩国、德国、加拿大……“汉字”境外巡展掀起一轮轮的汉语热,让中华文明的魅力飞扬在世界的各个角落。丰富多彩的展览引起了强烈反响,各国观众纷纷赞叹汉字文化的博大精深。“汉字”国内巡展也为国人奉上了一道丰富多彩的文化大餐。

争享传统文化大餐

“汉字”宁波展正值2013年新春之际,为了使更多的观众,尤其是青少年朋友在节日期间走进博物馆感受汉字魅力,宁波博物馆在展览现场准备了多媒体设备展示汉字的造字方法,同时设置了看甲骨猜文字、新春寻宝等互动活动。

“汉字”广西展特意增加了补充版面,补充版面主要介绍了广西的古壮字和京族喃字,展现汉字在其发展过程中对广西少数民族文字的影响,这个展览引起了当地人民的共鸣。“过去对汉字文化略有耳闻,如今亲眼目睹真感觉有些不可思议!”不少群众纷纷感慨。

“汉字”进校园也给广大在校国内外师生提供了一次沐浴汉字之光的机会。“在北京外国语大学,不少外国留学生对雕版印刷十分感兴趣。”中国文字博物馆工作人员牛冬冬饶有兴趣地说,“中国人看生肖,外国人看星座。当时许多留学生排着队领取雕版印刷的十二生肖,并且对中国生肖充满好奇。不断有人给我们提供出生年月,让我们算一下他们的生肖是什么。”在郑州大学西亚斯国际学院、中央财经大学、中国石油大学……“汉字”展览给师生们提供了一次次接受中华传统文化教育的机会,来自纳米比亚的留学生艾米瑞纳参观展览后给工作人员发来微信:“过去我对中国汉字不是很懂,这次汉字展览,使我了解了汉字的由来,也激发了我学习汉语的兴趣!”

心血浇灌“汉字”之花

时隔两年多,汉字之光带给众人的奇妙感觉依旧清晰可见。跟随“汉字”巡展时间轴,不难发现,匠心独运的布展、构思巧妙的形式、突出的主线无不凝聚着中国文字博物馆工作人员的心血,也正是有了大家的努力,巡展不断掀起了中国文化热潮。

“2014年3月‘汉字’吉林展,当时室外气温零下17度,室内气温则为24度,温差40多度,不少参与布展的同事都病倒了,但是没有一个人抱怨。”陈士先说,“很多次员工一周要往返安阳和展地数次,遇见路途较远的地方,大家基本一周没能睡个囫囵觉,同志们出门团结一致的干劲令我很感动。”

“当时接到通知有些急,从出发到布展仅有3天时间。为了节约时间,我和两名同事从安阳倒了三趟火车才到哈密,一路上近40个小时的车程全部硬座。”今年7月,新疆哈密的“汉字”巡展令中国文字博物馆员工杨振宇很难忘:“7月正值高温,到了哈密40多度的高温烤得大家受不了,尽管体力不支,大家还是坚持布展,看到顺利开幕我们的心才放松了。”

高温下搬运几百斤的青铜器、寒冬里搭好展览架……不管气温高低,每一次光鲜的展览背后,中国文字博物馆员工总是汗流浃背,然而这群年轻人却毫无怨言:“为中国汉字文化传播作贡献,是我们的责任和义务!”

“汉字”在走向世界的同时,也把河南、安阳推向了全球,使更多的国际友人通过展览知道了汉字来自文化厚重的河南,来自甲骨文的发祥地、世界文化遗产殷墟所在地——安阳。如今,汉字已经成为安阳走向世界的一张闪亮的名片。