中国文字博物馆文物征集管理部文物征集科何顺杰同志,自2009年投身文博事业以来,十五年如一日扎根文物征集与学术研究一线,以高度的责任感和精湛的专业素养,在守护中华文字瑰宝、深化学术研究的道路上留下了坚实的足迹,是“担当作为、干事创业”精神的杰出践行者。

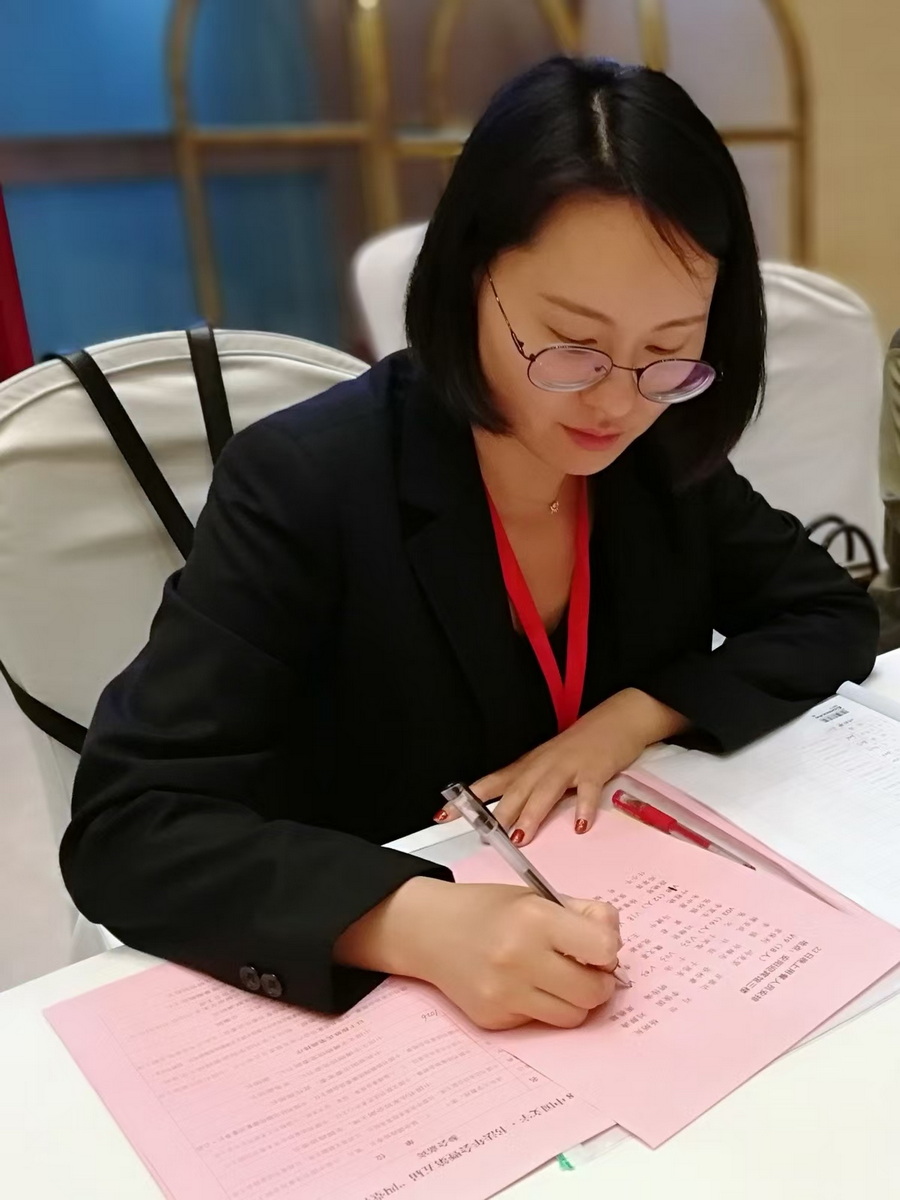

何顺杰在中国文字书法年会报到现场工作

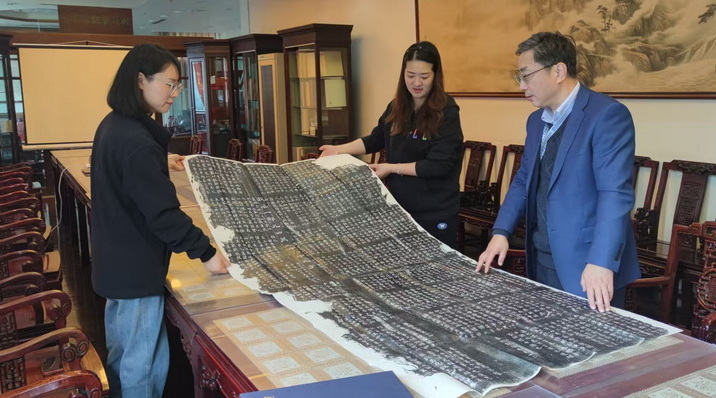

何顺杰邀请组织专家鉴定拟征集文物

一、精研业务,文物征集成效卓著

何顺杰同志始终将丰富馆藏、服务展览视为核心使命,在文物征集领域业绩斐然:

精准征集,筑牢馆藏根基:累计参与鉴定拟征集文物3000余件,成功征集入藏包括西周贾伯壶、杜伯盨、贝叶经等在内的各类珍贵文物1000余件(套),显著提升了馆藏文物的数量、质量与体系性,为博物馆展览、研究提供了坚实的物质基础。

科学规划,引领征集方向:深刻理解馆藏体系需求与展览定位,参与编制了《贾伯壶征集方案》、《河南省文物交流中心文物征集方案》等10余份专业、详实的文物征集方案,为科学、有序、高效地开展征集工作提供了清晰的路线图和行动指南。

多措并举,拓展征集渠道:熟练掌握并灵活运用文物购买、借展、复制等多种征集方式,积极拓展线索,严谨甄别真伪,评估历史与学术价值,确保每一件入藏文物都经得起检验,有效补充了馆藏序列。

二、潜心钻研,学术研究贡献突出

何顺杰同志将学术研究视为立身之本,深度融入国家级重大科研项目并取得丰硕成果:

参与国家级重大项目攻关:参与2016年全国社科基金重大委托项目“大数据、云平台支持下的甲骨文字考释研究” 的联络与实施工作,并具体承担子课题《甲骨文字综理表》的研究任务,负责500余个字头、5000多条信息的编写与严谨核对,为构建权威的甲骨文研究基础数据库贡献力量。

学术著作成果丰硕:积极参与重要学术著作编撰,是《甲骨文常用字字典》的编写成员之一,在处理、校对了7000余张字形图片的繁重工作中展现了细致与耐心。同时,参与编撰了《文字墨影—中国文字博物馆藏墓志拓片选释》、《汉字文化中国》 等专业书籍,传播文字文化知识。

学术交流活跃:深度参与学术共同体建设,作为骨干成员参与组织筹备了10余次“中国文字发展论坛”“中国文字书法论坛”“国际汉字大会”等高水平学术会议,促进了学术交流与合作。

三、锐意进取,科研成果斐然

何顺杰同志积极投身科研项目申报与研究,取得了显著成绩:

科研项目屡获佳绩:主持或参与省、市级社科课题10项,其中4项荣获重要奖项。包括:参与河南省社科联调研课题《汉字文化与中原地区文明化进程研究》获二等奖;参与河南省社科普及规划项目《从一片甲骨说起》获二等奖;参与安阳市社科规划课题《安阳书法资源挖掘与品牌塑造研究》获一等奖;主持安阳市课题《整合优质资源,推动我市文化和旅游融合发展研究》获三等奖。

学术见解见于笔端:在深耕业务与研究的基础上,积极撰写发表专业学术文章8篇。其中,参与撰写的《等慈寺碑之现状及展示》一文,不仅对我馆重要馆藏等慈寺碑进行了详尽介绍,更提出了具有建设性的修复与展示建议,体现了学术研究服务实际工作的价值。

持续学习提升素养:始终保持强烈的求知欲,积极参加国家、省、市举办的各类专业培训,如中国文字发展论坛、文物保护行业标准培训班等,不断更新知识储备,提升专业技术水平和理论素养。

何顺杰同志十五载的坚守,是“征研并举、知行合一”的生动写照。她在文物征集一线练就“火眼金睛”,以严谨务实守护民族文脉;她在学术研究领域沉潜钻研,以扎实成果贡献智慧力量;她在科研道路上锐意进取,以累累硕果彰显专业价值。她不仅是一位优秀的文物征集工作者,更是一位卓有建树的文博研究者,其事迹是“身边人身边事”的典范,完美契合馆党委“树牢担当作为、干事创业正确导向”的要求。

何顺杰同志身上所体现的对事业的忠诚热爱、对专业的精益求精、对学术的孜孜以求、对责任的勇于担当,正是当前我馆着力营造“人人争当先进、人人争当专家”浓厚氛围所需要大力弘扬的核心品质。